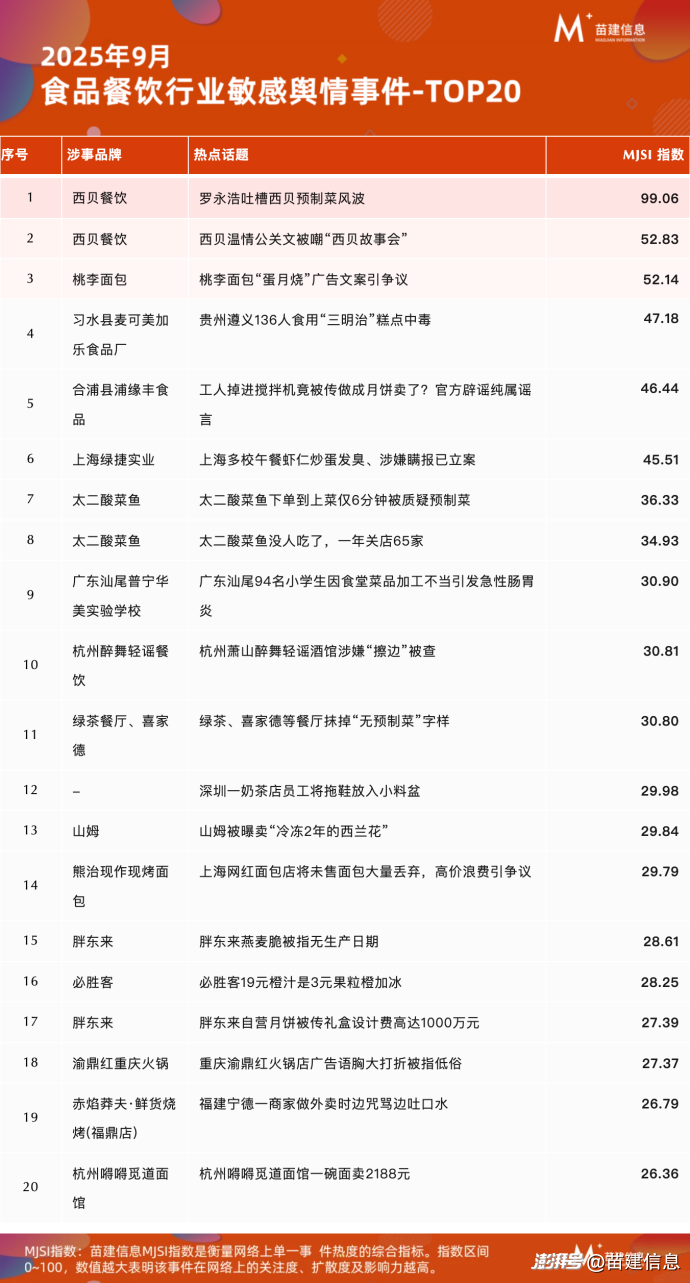

2025年9月食品餐饮行业敏感舆情事件榜

2025年9月食品餐饮行业敏感舆情事件复盘

本月,食品安全、企业经营及营销是食品餐饮行业最热议的舆情诱因。

1. 预制菜争议从“行业现象”升级为“公众信任议题”(罗永浩吐槽西贝预制菜、太二酸菜鱼被质疑使用预制菜、绿茶/喜家德抹去“无预制菜”标识等事件)

以“罗永浩吐槽西贝预制菜”为引爆点,舆论完成了从个案批评到行业性质疑的升级。该事件的核心直指“高价”与“预制”之间的价值失衡,触发了消费者对餐饮行业“真实性”与“诚信感”的普遍焦虑

2.食品安全底线失守:校园餐安全问题引发系统性风险担忧(上海学校午餐发臭、广东小学生急性肠胃炎)

食品安全,特别是校园食品安全,是绝对的舆论红线。涉及学生群体的安全事件,其舆情烈度与社会痛感呈倍数级放大,“信任一旦破裂,修复成本极高”。

3.营销与公关翻车暴露价值观隔阂与用户洞察缺失(桃李面包“蛋月烧”广告被指爹味说教、西贝温情文被嘲“故事会”、重庆火锅店“胸大打折”被指低俗)

当代消费者,特别是年轻群体,他们拒绝被说教、厌恶被煽情、鄙视低俗噱头,转而青睐真诚、平等、有共鸣的沟通方式

01

罗永浩吐槽西贝预制菜风波

舆情热度:746,446篇

舆情指数:99.06

事件概述:

2025年9月10日,罗永浩在微博吐槽西贝菜品几乎全是预制菜且贵,实在太恶心了。此举迅速引发舆论关注。

9月10日开始,罗永浩吐槽西贝预制菜、西贝创始人贾国龙称将起诉罗永浩等488个相关话题登上微博、百度、搜狗等9大平台热搜榜,累计在榜时长高达2013小时。

头部热搜话题多围绕罗永浩与西贝双方“对峙”、预制菜的标准与价格、西贝公关策略展开。

(苗建信息舆情案例库-事件详情页面)

西贝创始人兼董事长贾国龙的相关表态及回应贯穿整个事件,开放后厨采访直接导致舆论升温,媒体采访素材源源不断在舆论场扩散,事态发展进入失控状态。

苗建分析发现:

一场由创始人“主导”的舆情灾难事件。

准备不足,匆忙开放后厨:导致大量问题素材曝光在舆论场,管理问题(创始人高风险决策)、专业性问题(厨师长没有厨师证、厨房不炒菜)、食品安全问题(冷冻、隔夜、长保质期),反而满足了舆论对“预制菜”“非现炒”“不健康”的所有想象,甚至还有惊喜!

自说自话,妄图教育消费者什么是“预制菜”:该事件中“预制菜”“价格贵”两个关键点,西贝始终回避菜品价格与消费者感知不匹配问题,一味强调自以为的“预制菜”标准,导致舆论争议、用户抱怨进一步放大,舆情快速扩散。

错判舆论形势,情绪化回应激化矛盾:西贝管理层错误的认为罗永浩这个导火索是舆情爆发的核心,解决它就能解决问题。董事长在公开场合多次以“律师函警告”“公开罗消费细节”“推老罗套餐”“称其为网络黑社会”等方式做出回应,不断激化矛盾导致事态升级。

“预制菜”标签扼住了西贝定位、定价合理性的“喉咙”,品牌口碑、顾客信任的崩塌对西贝而言或比疫情带来的影响更大,毕竟口罩时期只是不能去……

02

西贝温情公关文被嘲“西贝故事会”

舆情热度:41,152篇

舆情指数:52.83

事件概述:

9月23日,西贝餐饮集团因其官方微信公众号“西贝品味早读”发布的一篇题为《7岁的毛毛:我以为自己再也吃不到西贝了》的宣传文章,引发新一轮舆论争议。

该文章采用儿童“毛毛”的第一人称视角,讲述其因近期(暗指“预制菜风波”)相关新闻被母亲禁止食用西贝,后通过哭闹和表达对品牌的“忠诚”,最终说服母亲回心转意的故事。该文被网友广泛批评为情节生硬、情感绑架,戏称为“西贝故事会”,使其在“预制菜风波”尚未平息的背景下,再次陷入负面舆情。

(苗建信息舆情案例库-事件详情页面)

苗建分析发现:

在西贝因预制菜问题备受质疑的敏感时期,此篇推文的发布非但未能有效平息公众疑虑,反而因其不当的叙事策略触发了更强烈的舆论反弹,可被视为一次“火上浇油”的失败沟通案例。

“情感绑架”嫌疑:文章试图通过儿童的“纯真”和“品牌忠诚”来打动读者,但强行设定的情节被普遍解读为对消费者情感的“绑架”和“操纵”,意图将商业关系包装成温情关系,引发了成年受众的本能反感。

回避核心问题:在公众关切食品安全、菜品品质(尤其是预制菜占比和透明度)的核心议题时,西贝选择用一个“温情故事”来回应,被舆论普遍认为是在“避重就轻”、“卖惨”、“顾左右而言他”,未能展现解决实际问题的诚意。

衍生负面标签“西贝故事会”:网友创造“西贝故事会”这一戏称,极具传播力与杀伤力。它成功地将此次事件标签化,未来西贝的任何宣传都可能被冠以此名进行嘲讽,对品牌长期的美誉度和可信度造成了持续性伤害。

03

桃李面包“蛋月烧”广告文案引争议

舆情热度:20,236篇

舆情指数:52.14

事件概述:

2025年9月,桃李面包为推广其五仁月饼,发布“有人说五仁不好吃,我们认为:那是因为你还年轻,还没饱尝过生活的毒打。桃李蛋月烧,等一个有故事的人下单!”的广告文案,网友认为该文案将“不喜欢五仁月饼”与“年轻”、“未经历生活磨难”划等号,隐含优越感和对消费者个人喜好的贬低。舆论普遍批评品牌“爹味”过重、情商低下、价值观扭曲。对此,消费者通过社交平台发起集体抵制,“拉黑桃李”成为自发行动,而品牌删除负面评论的操作进一步激化矛盾。

面对舆情压力,9月4日,桃李紧急下架争议广告,并更换为“真的很哇塞”的中性文案。9月5日,桃李面包官方微博发文致歉,进一步引发舆论热议。此次事件不仅对其品牌形象造成冲击,也暴露出其在营销审核与用户洞察上的重大短板。

苗建分析发现:

品牌形象损伤:“爹味说教” 标签引发消费者集体反感,“疑似删评”的操作加剧“不尊重用户”“逃避问题”的负面认知;

销售旺季市场失守:中秋关键节点遭遇自发抵制,涉事产品下架与销量波动形成直接经营冲击;

管理信任链断裂:内部审核机制失效与“业绩压力-激进营销”恶性循环叠加,放大系统性经营风险;

长期信任危机:若处理不当,可能被“标签化”,黑历史演变成长期负面品牌记忆,动摇信任根基。